桥接模式

概述

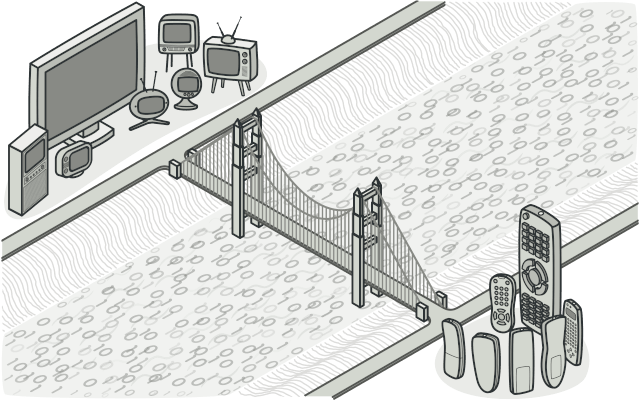

桥接模式(Bridge Pattern)是一种结构型设计模式,旨在将抽象部分与实现部分分离,使它们可以独立变化。它通过将抽象和实现解耦,允许两者独立扩展,而无需修改对方代码。桥接模式遵循“开放-封闭原则”,适用于需要将接口与实现分离、或需要动态切换实现的场景。与适配器模式不同,桥接模式关注设计初期就分离抽象与实现,而适配器模式更侧重于已有接口的兼容。

模式结构

桥接模式的主要角色如下:

- 抽象部分(Abstraction):定义了抽象接口,通常包含对实现部分的引用,负责高层逻辑。

- 扩展抽象(Refined Abstraction):扩展抽象部分,提供具体的业务逻辑。

- 实现部分(Implementor):定义实现的接口,抽象部分依赖此接口完成具体功能。

- 具体实现(Concrete Implementor):实现部分的具体实现,提供底层功能。

实现

桥接模式的 UML 类图如下所示:

形状与渲染

renderer.go 代码如下:

go

package bridge

import "fmt"

// Renderer 是桥接模式的实现部分接口,定义渲染行为

type Renderer interface {

RenderShape(shape string) string

}

// VectorRenderer 是具体实现,表示矢量渲染

type VectorRenderer struct{}

// RenderShape 返回矢量渲染的描述

func (v *VectorRenderer) RenderShape(shape string) string {

return fmt.Sprintf("矢量渲染 %s", shape)

}

// RasterRenderer 是具体实现,表示光栅渲染

type RasterRenderer struct{}

// RenderShape 返回光栅渲染的描述

func (r *RasterRenderer) RenderShape(shape string) string {

return fmt.Sprintf("光栅渲染 %s", shape)

}shape.go 代码如下:

go

package bridge

import "fmt"

// Shape 是桥接模式的抽象部分接口,定义形状行为

type Shape interface {

Draw() string

}

// Circle 是扩展抽象,表示圆形

type Circle struct {

renderer Renderer

radius float32

}

// NewCircle 创建新的圆形实例

func NewCircle(renderer Renderer, radius float32) *Circle {

return &Circle{renderer: renderer, radius: radius}

}

// Draw 返回圆形的渲染描述

func (c *Circle) Draw() string {

return c.renderer.RenderShape(fmt.Sprintf("圆形(半径: %.1f)", c.radius))

}

// Square 是扩展抽象,表示正方形

type Square struct {

renderer Renderer

side float32

}

// NewSquare 创建新的正方形实例

func NewSquare(renderer Renderer, side float32) *Square {

return &Square{renderer: renderer, side: side}

}

// Draw 返回正方形的渲染描述

func (s *Square) Draw() string {

return s.renderer.RenderShape(fmt.Sprintf("正方形(边长: %.1f)", s.side))

}客户端(单元测试)

client_test.go 代码如下:

go

package bridge

import (

"testing"

)

// TestShape 测试桥接模式的各种场景

func TestShape(t *testing.T) {

// 定义测试数据

tests := []struct {

name string

shape Shape

expectedDesc string

}{

{

name: "Circle with VectorRenderer",

shape: NewCircle(&VectorRenderer{}, 5.0),

expectedDesc: "矢量渲染 圆形(半径: 5.0)",

},

{

name: "Circle with RasterRenderer",

shape: NewCircle(&RasterRenderer{}, 5.0),

expectedDesc: "光栅渲染 圆形(半径: 5.0)",

},

{

name: "Square with VectorRenderer",

shape: NewSquare(&VectorRenderer{}, 4.0),

expectedDesc: "矢量渲染 正方形(边长: 4.0)",

},

{

name: "Square with RasterRenderer",

shape: NewSquare(&RasterRenderer{}, 4.0),

expectedDesc: "光栅渲染 正方形(边长: 4.0)",

},

}

// 执行测试

for _, tt := range tests {

t.Run(tt.name, func(t *testing.T) {

desc := tt.shape.Draw()

if desc != tt.expectedDesc {

t.Errorf("expected desc %q, got %q", tt.expectedDesc, desc)

}

t.Logf("Rendered: %s", desc)

})

}

}实现说明

桥接模式通过 Renderer 接口(实现部分)和 Shape 接口(抽象部分)分离了形状的逻辑与渲染方式。Circle 和 Square 作为扩展抽象,依赖 Renderer 接口的具体实现(如 VectorRenderer 和 RasterRenderer)。这种设计允许形状和渲染方式独立扩展,例如新增三角形或新的渲染方式(如 3D 渲染)无需修改现有代码,符合开闭原则。测试代码验证了不同形状与渲染方式的组合。

优点与缺点

优点:

- 解耦抽象与实现:抽象和实现独立变化,增加系统灵活性。

- 符合开闭原则:支持动态扩展抽象或实现部分。

- 提高扩展性:可轻松添加新的抽象或实现类。

- 代码复用:实现部分可在多个抽象中复用。

- 动态切换:运行时可切换实现方式(如切换渲染器)。

缺点:

- 增加复杂性:分离抽象与实现可能导致设计复杂,增加理解成本。

- 接口设计难度:需要提前设计合理的抽象和实现接口。

- 潜在性能开销:桥接调用可能引入额外开销,特别是在高性能场景。

- 不适合简单场景:如果抽象和实现变化较少,直接组合可能更简单。

适用场景

桥接模式适用于以下场景:

- 抽象与实现需独立变化:当抽象和实现可能各自扩展时。例如,图形系统中形状(如圆形、正方形)与渲染方式(矢量、光栅)的分离。

- 动态切换实现:需要在运行时切换底层实现。例如,数据库驱动程序支持多种数据库(如 MySQL、PostgreSQL)。

- 跨平台开发:将平台无关逻辑与平台特定实现分离。例如,GUI 框架中窗口与操作系统绘图 API 的桥接。

- 避免类爆炸:通过继承会导致类数量激增时,使用桥接模式通过组合解决问题。例如,设备驱动程序支持多种设备和协议。

- 功能解耦:将业务逻辑与底层实现分离。例如,日志系统中日志记录器与输出方式(如文件、控制台)的分离。

- 测试与维护:通过桥接隔离实现,便于单元测试和替换实现。

注意事项

- Go 设计哲学:Go 强调简单性和显式接口,桥接模式适合需要动态切换实现的场景。对于固定实现,直接组合可能更简洁。

- 接口清晰性:抽象和实现接口需设计清晰,避免过于复杂的依赖关系。

- 并发安全:在并发环境中,需确保实现部分的状态管理线程安全(如使用

sync.RWMutex)。 - 性能考虑:桥接模式可能引入额外调用,需评估是否适合高性能场景。